2025年初頭、岡山県倉敷市の小田川河川敷で、特定外来生物に指定されている「ナガエツルノゲイトウ(長江蔓の鶏頭)」が県内で初めて確認されました。この南米原産の多年草は、極めて高い繁殖力を持ち、世界中で水辺の生態系や農業に深刻な影響を及ぼしています。日本国内ではすでに複数の県で問題視されており、その強靭な生命力から「最悪の侵略的植物」とも称されています。

本記事では、ナガエツルノゲイトウの生態や被害、国内外の事例、岡山県における初確認の詳細、そして今後の防除対策まで、徹底的に掘り下げて解説します。農業従事者、水辺の環境保全に関心のある方は必読の内容です。

引用元https://www.asahi.com/articles/AST2Q44RPT2QPPZB00DM.html

■ ナガエツルノゲイトウとは?

ナガエツルノゲイトウ(学名:Alternanthera philoxeroides)は、ヒユ科ツルノゲイトウ属に属する多年生の水陸両用植物です。原産地は南アメリカで、特にアルゼンチン、ブラジル、パラグアイといった国々で見られます。

日本では1980年代後半から確認されはじめ、1989年には兵庫県尼崎市で定着が確認されました。その後、全国各地に分布を広げ、2005年には外来生物法により「特定外来生物」に指定されました。

ナガエツルノゲイトウの最大の特徴は、驚異的な繁殖力です。茎や葉、根の一部が水中や土中に残るだけで、そこから再生が可能です。つまり、物理的に引き抜いたとしても、断片が残れば再び繁茂してしまうのです。

また、水辺だけでなく、湿地や農地、用水路などにも生息できるため、非常に幅広い生育環境に適応します。水面に浮かぶように群生し、光を遮断して水生植物の光合成を妨げたり、水の流れを止めたりするため、極めて厄介な存在です。

■ ナガエツルノゲイトウの問題点と被害

- 生態系への影響

- 在来の水草や湿地植物の生育を阻害し、生物多様性を著しく損なう。

- 魚類や水棲昆虫、鳥類の生息環境を破壊。

- 一度定着すると在来種の回復が困難になる。

- 農業への影響

- 水田や畑の用水路を覆い尽くし、水の供給を妨げる。

- 農作業に支障をきたし、収穫量の減少を招く。

- 機械の破損や作業遅延など、間接的な経済損失も発生。

- 生活環境への影響

- 水路の詰まりによる洪水リスクの増加。

- 景観の悪化や蚊などの害虫発生源になる可能性。

- 河川利用の妨げ(釣り、ボート、農業用ポンプなど)。

■ 岡山県での初確認と対応

2025年1月、岡山県倉敷市の小田川河川敷(琴弾橋から箭田橋、二万橋付近までの範囲)でナガエツルノゲイトウが確認されました。県の調査によると、9地点にわたって分布し、最大で9平方メートルに広がっている場所もあったと報告されています。

県は早急に環境省や倉敷市と連携し、専門家の意見を交えて対策会議を開催。2025年4月から本格的な駆除作業を開始しています。現在は、上下流約1キロメートルにわたるエリアを重点監視区域とし、断片の流出防止や再発防止に取り組んでいます。

■ 駆除方法と防除対策

ナガエツルノゲイトウの駆除は非常に難しいことで知られています。一度定着してしまうと、物理的な除去だけでは不十分であり、長期的な対応が必要です。

物理的除去

- 茎や根の断片が残らないよう、慎重な引き抜き作業が求められます。

- 刈り払い機やスコップを使用する際には、断片が飛び散らないように養生ネットなどで覆うことが望ましい。

除草剤の活用

- 「ピラクロニル」や「フロルピラウキシフェンベンジル」といった有効成分を含む除草剤が使用されます。

- 効果的な除草には、2年以上にわたる継続的な散布が必要とされています。

予防策

- 用水路や給水口には金属製のざるやネットを設置し、茎の断片の侵入を防ぐ。

- 農業機械の清掃を徹底し、他の水域への拡散を防止。

- 発見次第、県や市町村の環境課へ速やかに通報。

■ 国内外の被害事例

日本国内では、愛知県や滋賀県、岐阜県などで深刻な問題が発生しています。特に滋賀県では琵琶湖における繁茂が問題となり、観光業や漁業にも悪影響を与えています。

海外では、アメリカ合衆国のフロリダ州やカリフォルニア州で問題視されており、農業だけでなく湿地の消失、生態系の崩壊といった被害が報告されています。

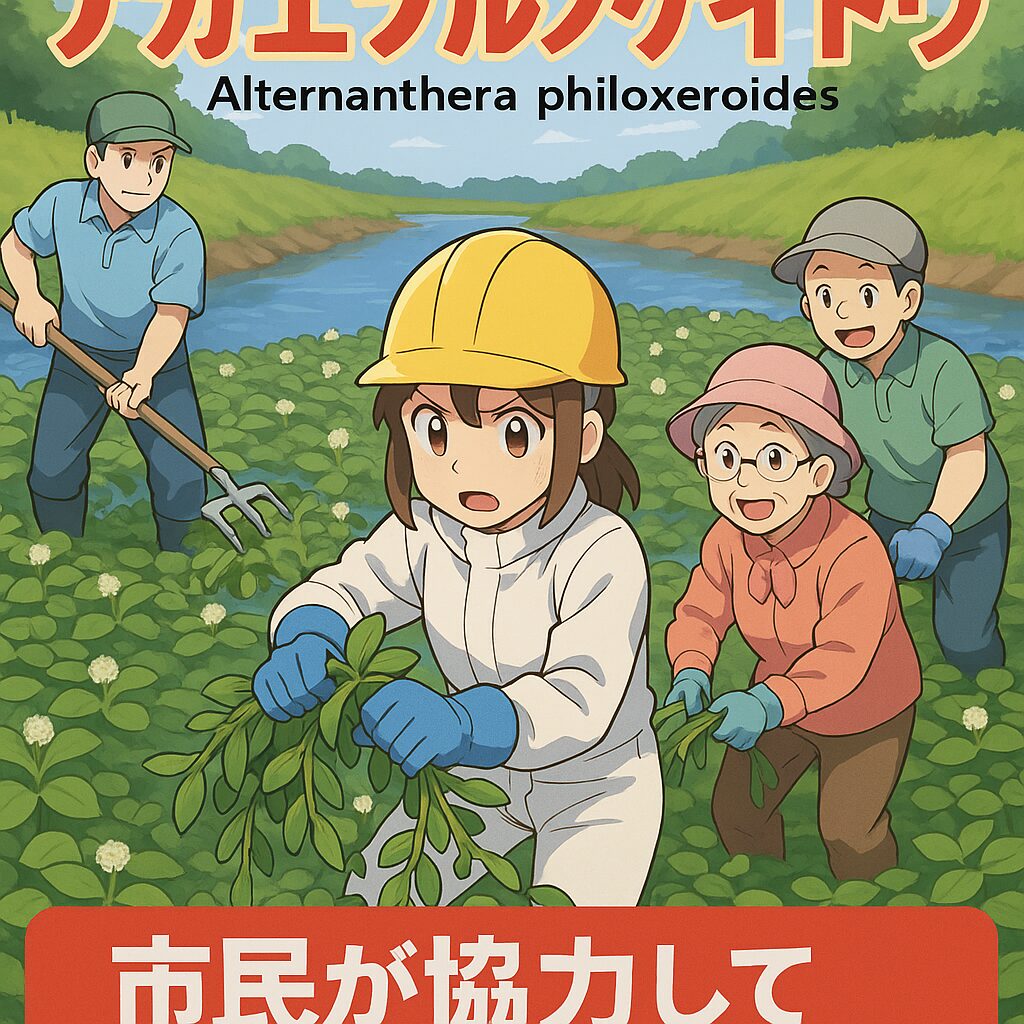

■ 市民へのお願い

ナガエツルノゲイトウの駆除には、行政の努力だけでなく、市民一人ひとりの協力が欠かせません。

- 河川敷や水辺で見慣れない植物を見つけた場合は、安易に触れたり引き抜いたりせず、写真を撮って行政機関へ通報してください。

- 刈払いや草取り作業の際は、周囲に拡散しないよう慎重な対応をお願いします。

- 「ナガエツルノゲイトウ駆除キャンペーン」などのボランティア活動にも、積極的な参加を検討してください。

■ まとめ:未来の水辺を守るために

ナガエツルノゲイトウは、まさに自然界の侵略者ともいえる存在です。その対策は一朝一夕ではなく、長期的な視点と多方面からのアプローチが必要です。

岡山県にとって、今回の確認は警鐘であり、同時に「今なら間に合う」というタイミングでもあります。関係機関と市民が一体となって、健全な水辺環境を次世代に残すため、今こそ行動を起こしましょう。

水辺の未来は、私たち一人ひとりの意識と行動にかかっています。

コメント